Autor: Jörg Ulrich Stange

Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland waren im Laufe der Geschichte von wechselhaften Phasen geprägt – von Zusammenarbeit und Partnerschaft bis leider auch hin zu Kriegen und Zerstörung. Doch trotz der Konflikte gibt es eine tief verwurzelte Grundlage für ein friedliches Miteinander. Diese Grundlage liegt nicht nur in der Geografie oder den historischen Verbindungen, sondern vor allem in den Gemeinsamkeiten der Menschen. Trotz der Tragödien, die die Vergangenheit überschatteten, ist der Wunsch nach Frieden und Zusammenarbeit eine Konstante, die über die Jahrhunderte hinweg in den Herzen der Menschen beider Nationen bis heute existiert.

I. Die lange Geschichte der gemeinsamen Beziehungen

Kontakte hat es zwischen den Menschen der norddeutschen Tiefebene und den Bewohnern des Siedlungsgebietes, das heute zu Russland gehört, seit der Antike, vielleicht auch schon früher gegeben. Es dürften Begegnungen im Rahmen von Handelsbeziehungen durch Kaufleute und Handwerker gewesen sein.

Der erste bedrohliche Konflikt fand in der militärischen Auseinandersetzung des Deutschen Ritterordens mit dem Heer Alexander Newskis statt, der die Deutschen 1242 am Peipussee besiegte.

Handelsbeziehungen seit dem Mittelalter

Die früheste gemeinsame bildliche Darstellung von Russen und Deutschen ist in der Kirche St. Nicolai zu Stralsund zu sehen. Es handelt sich um das sog. „Gestühl der Nowgorodfahrer“, ein mittelalterliches Schnitzwerk aus dem 14. Jahrhundert. Es symbolisiert die guten und lange zurückreichenden Handelsbeziehungen zwischen deutschen und russischen Kaufleuten.

Die sehr guterhaltenen farbigen Schnitzarbeiten aus der Hansezeit prägten folgerichtig auch als Blickfang die Publikationen der großen deutsch-russischen Ausstellung

„Deutsche und Russen – 1000 Jahre Geschichte, Kunst und Kultur“ aus den Jahren 2012 und 2013.

Die Nowgorodfahrer: erste gemeinsame bildliche Darstellung von Russen und Deutschen –

Kirche St. Nicolai zu Stralsund

Bekanntlich geht mit gutfunktionierenden Handelsbeziehungen stets auch ein kultureller Austausch einher, eine Art gegenseitiger geistiger Befruchtung in Zeiten, da es kaum Verkehrsverbindungen gab und Kommunikationswege nur mit großem zeitlichen Aufwand funktionierten. Die geografische Nähe der deutschen Siedlungsgebiete des Mittelalters, die Territorien des Deutschen Ritterordens reichten bis in die Nähe des Finnischen Meerbusens.

Königsberg als Mittler zwischen den Kulturen

Die erste preußische und damit die östlichste deutsche Universität in Königsberg (heute Kaliningrad) bildete zwischen dem 17. und frühen 20. Jahrhundert einen Großteil der baltischen und russischen Eliten aus. Daraus resultierten über Jahrhunderte kulturelle und wissenschaftliche, aber ebenso familiäre Verbindungen und Gemeinsamkeiten.

Bündnisverträge

Im frühen 17. Jahrhundert schloss der schleswig-holsteinische Herzog Friedrich III. mit dem russischen Zaren Michail Fjodorowitsch ein erstes weitreichendes Handelsabkommen.

Im großen Nordischen Krieges 1700-1720, in dem die baltischen Mächte Russland, Schweden, Dänemark, Sachsen-Polen, Schleswig-Holstein und Brandenburg-Preußen um ihre jeweiligen Machtpositionen in Nordeuropa bzw. in den Küstenterritorien der Ostsee über zwei Jahrzehnte rangen, waren Russland und Brandenburg-Preußen Verbündete. Das berühmte Bernsteinzimmer, ein Geschenk des preußischen Königs an den Zaren, symbolisierte in dieser Zeit den Wunsch nach einer dauerhaften Freundschaft zwischen beiden Staaten. Beiderseitige Bündnis- und Freundschaftsverträge prägten über zweihundert Jahre das gute Verhältnis Preußens mit Russland.

Deutsche-russische Heiratspolitik

Peter der Große verfolgte parallel eine langfristig angelegte Heiratspolitik mit den Nachkommen deutscher Fürstenhäuser. Eine Heirat seiner Tochter Anna mit dem Herzog von Holstein-Gottorf würde Russland den ungehinderten Seeweg bis in die Nordsee und damit in den Atlantik erlauben.

Mit dieser Eheschließung vor genau 300 Jahren begann eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Russen.

Der Sohn aus dieser holsteinisch-russischen Ehe wurde 1762 Zar Peter III. von Russland und gilt als der Vater der bis 1917 regierenden russischen Dynastie „Holstein-Gottorf-Romanow“.

Der Holsteiner beendete als russischer Kaiser den Siebenjährigen Krieg, der bereits die Dimensionen eines seinerzeitigen „Weltkrieges“ angenommen hatte.

Seine Ehefrau und Nachfolgerin auf dem russischen Thron, Katharina II., rief ab 1763 systematisch deutsche Siedler ins Land, die sog. Wolgadeutschen. Weitere Nachkommen aus der Ehe zweier Deutscher, die nacheinander das Russische Reich regierten, heirateten ebenfalls in deutsche Fürstenhäuser ein.

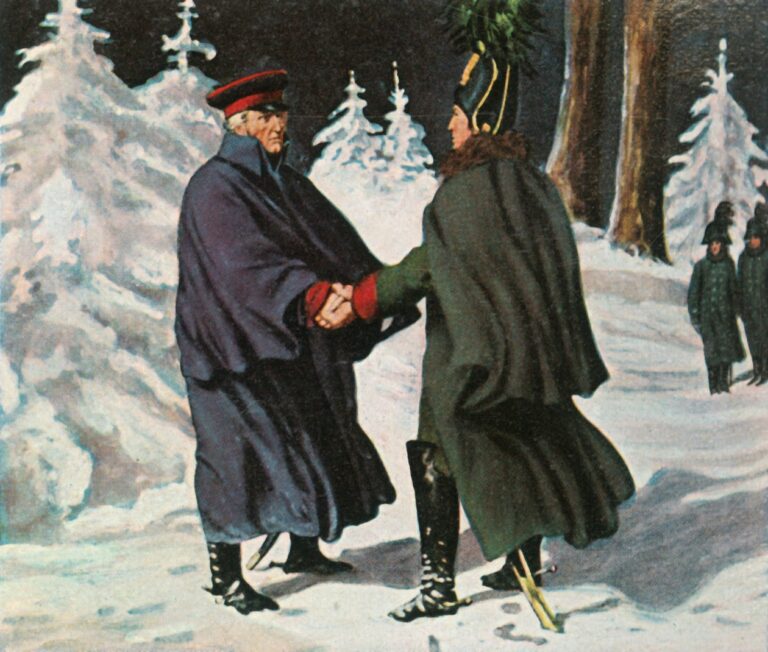

Deutsche und Russen befreiten Europa von Napoleon

Hieraus resultierte eine enge familiäre Verknüpfung der russischen und deutschen politischen Eliten. Dass die Befreiung Europas von der napoleonischen Unterdrückung der preußisch-/deutsch-russischen Waffenbrüderschaft 1812-1815 gelang, war folglich kein Zufall.

Abb. 3: Der preußische General Yorck und der russische General Diebitsch vor der Unterzeichnung der Konvention von Tauroggen am 30. Dezember 1812 – Abbildung unbekannter Herkunft

Handwerker und Bauern unter den sog. Wolgadeutschen, Deutsche als Wissenschaftler und Verwaltungsexperten an der Spitze des Zarenreiches sowie der daraus resultierende kulturelle Austausch trugen entscheidend zu einem symbiotischen Miteinander bei, das ihren Höhepunkt in dem Begriff der „Seelenverwandtschaft“ unserer Völker fand.

Das gesamte 19. Jahrhundert stand für unsere Staaten, aber auch für viele andere europäische Völker, unter dem guten Stern einer engen, familiären deutsch-russischen Gemeinsamkeit. Bismarck prägte in dieser Zeit den Satz. „Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut!“

Die politischen Realitäten in Europa im 19., 20. und beginnenden 21. Jahrhundert bestätigen die Richtigkeit dieser Aussage.

Raumfremde Interessen

Doch ein ausgeglichenes europäisch-russisches bzw. deutsch-russisches Verhältnis entsprach nicht der wirtschaftlichen und außenpolitischen Interessenlage der angelsächsischen Mächte Großbritannien und den USA. Gemeinsam mit ihrem Verbündeten Frankreich prägten diese Mächte mit ihrer Außenpolitik das 20. Jahrhundert. Die starken Verwerfungen durch die beiden Weltkriege, die politischen Umwälzungen im Russischen wie im Deutschen Reich und das jeweilige Leid, das vor allem die Russen seitens der Deutschen zu ertragen hatten, zerstörte scheinbar nicht die über Jahrhunderte gewachsene Gemeinsamkeiten von Russen und Deutschen. Zu stark wirkten die kulturellen und geistigen Bande.

Abb. 4 Russische Zivilbevölkerung auf der Flucht vor der Deutschen Wehrmacht 1941 – Foto: A. Stange

Deutsch-russische Zusammenarbeit auch nach 1945

So gelang schließlich auch die Überwindung des Kalten Krieges maßgeblich durch deutsche und russische Persönlichkeiten im Rahmen der sog. Entspannungspolitik. Eine neue, stabile und langwährende Epoche konstruktiver und harmonischer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland einerseits, aber auch generell zwischen den Völkern in Europa schien bevorzustehen. Doch ähnlich wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind es erneut raumfremde Interessen, die destruktiv auf das friedliche Miteinander der Europäer und der Völker Russlands einwirken. Der Ukraine-Krieg und seine gegenwärtigen und auch möglichen Folgen liegen nicht im Interesse Deutschlands, Russlands und Europas, sondern dienen offensichtlich dem schwindenden Machterhalt einer vermeintlich unipolaren Weltordnung und ihrer Profiteure.

Seit 2014, vor allem seit Kriegsbeginn 2022 erleben wir in Deutschland eine an dunkelste Zeiten erinnernde Russophobie, die medial und staatspolitisch gewollt ist und nach Kräften gefördert wird. Bisher konstruktiv wirkende wirtschaftliche, kulturelle und soziale Verbindungen zwischen Deutschland und Russland werden unter autoritär verordneten Bedingungen und angedrohten Sanktionen gekappt. Damit wird das Ausmaß der Feindseligkeiten während des Kalten Krieges bei Weitem übertroffen.

Abb. 5 Gemeinsames russisch-deutsches Mahnmal gegen den Krieg in Primorsk bei Kaliningrad – Foto: J.U.Stange

II. Gemeinsamkeiten als Grundlage für eine friedliche Zukunft

Was können wir unternehmen, um die menschlichen, historisch gewachsenen Gemeinsamkeiten, aber auch die kulturellen und wissenschaftlich orientierten und ausgerichteten Verbindungen unter den gegenwärtig eingeschränkten Möglichkeiten weiterzupflegen und für eine hoffentlich bessere Zukunft zu bewahren?

1. Kulturelle und wissenschaftliche Verbindungen:

Beide Nationen haben eine lange Tradition in Kunst, Literatur und Philosophie. Dafür stehen stellvertretend Kant und Dostojewski. Aber auch deutsch-russische Wissenschaftsprojekte führen zu gegenseitigem Verständnis. Von den Ergebnissen dieser Forschungen profitieren Menschen weltweit.

2. Geografische Nähe und der Wunsch nach Handelsbeziehungen:

Es gibt zahlreiche gemeinsame wirtschaftliche Interessen, insbesondere im Energiesektor, die eine enge Zusammenarbeit ermöglichen. Russland ist ein wichtiger Lieferant von Erdgas und Öl für Deutschland, während deutsche Technologie und Ingenieurkunst in Russland stark nachgefragt sind.

3. Der Wunsch nach Frieden:

Es ist der Wunsch nach Frieden, Sicherheit und Wohlstand, der die Menschen in beiden Ländern antreibt. In einer Welt, in der die Herausforderungen globaler Natur sind ist die Zusammenarbeit der Nationen mehr denn je von Bedeutung. Russland und Deutschland können in einer multipolaren Weltgemeinschaft eine zentrale Rolle spielen, wenn sie sich auf die Gemeinsamkeiten ihrer Völker besinnen und Konflikte überwinden.

4. Die Rolle der Jugend und des Dialogs

Besonders die jüngeren Generationen in beiden Ländern haben die Möglichkeit, eine neue Beziehung zu schaffen, die auf einem offenen Dialog und einem tieferen Verständnis der jeweils anderen Kultur basiert. Programme zum Kulturaustausch sowie Bildungsinitiativen zur Förderung des interkulturellen Dialogs sind dabei entscheidend und wünschenswert.

Unsere Referenten und spannende Diskussionen

Wir freuen uns, dass wir für unseren Kongress zu diesem wichtigen Thema eine Reihe von Referenten und Referentinnen gewinnen konnten, die nicht nur über fundiertes Wissen, sondern auch über tiefgehende Erfahrungen und Perspektiven im Bereich der deutsch-russischen Beziehungen verfügen. Ihre Expertise wird ihnen Einblicke und Analysen zu den historischen, kulturellen und geopolitischen Aspekten ermöglichen, und uns dabei helfen, die Vergangenheit besser zu verstehen und neue Wege der Zusammenarbeit zu erkennen. Wir sind sicher, dass diese Veranstaltung von den Perspektiven unserer Referenten und der Interaktivität der Diskussionen geprägt sein wird, und hoffen, dass alle, die dabei sein können, mit neuen Ideen, Anregungen und einem gestärkten Verständnis nach Hause gehen werden.

Anmerkung der Kongress-Organisation:

Zu den deutsch-russischen Beziehungen hat auch unser Moderator und Kenner der historischen deutsch-russischen Beziehungen Jörg Ulrich Stange einige Beiträge in Publikationen verfasst. Auf seine Anregung hin hier eine Auswahl der Liste, die sich das Lesen lohnt:

- „250 Jahre Zar Peter III. von Rußland zugleich Herzog von Holstein-Gottorf“, Katalog/Kurzbiographie zur gleichnamigen Ausstellung, Kiel 2012

- „The formation of modern historical memory in Germany. Citing the Russian Emperor Peter III as the example“. In: Kontemporäre Geschichte. Informationsquellen, Methoden und Forschungspraktiken in Russland und im Ausland. Hrsg.: Elena P. Malisheva, Moskau 2019, S. 436-443.

- „Jörg Kastl: Am straffen Zügel. Bismarcks Botschafter in Rußland, 1871-1892 – eine Retrospektive“. In: Kieler Zarenbriefe. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes. No. 3, Kiel 2020, S. 27-44.

- „Fürstäbtissin Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf“. In: Kieler Zarenbriefe. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes. No. 4, Kiel 2021, S. 35-57.

- „Die Flucht der Erbherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Großfürstin Maria Pawlowna, vom französisch besetzten Weimar ins neutrale dänische Herzogtum Schleswig 1806–1807“ In: Jahrbuch der Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V., 80. Jahrgang, 2022, S. 229-249.

- „Erbprinzessin Maria Pawlowna von Sachsen-Weimar-Eisenach auf der Flucht vor Napoleon in Schleswig-Holstein in den Jahren 1806-1807. Co-Autor, Schriftenreihe der Maria-Pawlowna-Gesellschaft, hrsg. von Irina Tschistowskaja, Bd. 1, Weimar 2022.

- „The Impact of childhood experiences on government action using the example of Emperor Peter III“. In: Childhood in the Palace. Sammlung von Beiträgen zu den Materialien der XIII. wissenschaftlichen und praktischen Konferenz GMZ „Peterhof“, Hrsg. Roman Kovrikov, St. Petersburg 2023, S. 156-164.

- „Ostpreußen unter der Zarenherrschaft 1757-1762. Russlands preußische Provinz im Siebenjährigen Krieg. Reinbek 2023.

- „Kant, Herder und Hippel während der »Goldenen Russenzeit« in Königsberg 1758-1762“. In: Kieler Zarenbriefe. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes, No. 7, Kiel 2024, S. 84-96.